Der Freischwinger B 35 von M. Breuer – Ein Stahlrohrstuhl mit einer Bespannung aus Eisengarngewebe

Schadenserfassung, Restaurierungs- und Konservierungskonzept (Kerstin Heitmann)

Springe zu

Einleitung

Bildergalerie

0 / 0

0 / 0

Freischwinger „B 35“, Marcel Breuer, Entwurf 1928-29, Gebrüder Thonet, Frankenberg (D), 1930, Inv. Nr. OV 0187 (Bild: © MAKK / Foto: Kerstin Heitmann)

0 / 0

0 / 0

Detail, Gewebeoberfläche, Korrosionsprodukte und Verschmutzung in den Gewebezwischenräumen, digitales Auflichtmikroskop (Bild: Kerstin Heitmann)

Stahlrohrmöbel mit einer textilen Bespannung aus Eisengarngewebe weisen oftmals charakteristische Alterungsspuren auf. Sobald der Oberflächenschutz des Stahlrohres, die Vernickelung oder Verchromung, beschädigt wurde, zeigen sich großflächig Korrosionsspuren auf Metall und Gewebe. Der Erhalt dieser Stühle ist durch fortschreitende Abbaureaktionen gefährdet. Aufgrund der lückenhaften Quellenlage sind bisher keine Restaurierungsmethoden bekannt, um die Korrosionsprodukte schonend aus dem Eisengarngewebe zu lösen. Hinzu kommt, dass grundlegende Informationen über das Material Eisengarn fehlen.

Die vorliegende Masterarbeit nähert sich der Thematik moderner Stahlrohrmöbel aus restauratorischer Sicht. Beispielhaft für Stühle dieser Art wurde der frei schwingende Stahlrohrstuhl B 35 von Marcel Breuer mit der Inventarnummer OV 187 untersucht. Er befindet sich als Dauerleihgabe der Overstolzengesellschaft in der Sammlung des Museums für Angewandte Kunst Köln (MAKK). Neben einer kunstgeschichtlichen Einordnung, sowohl der Stahlrohrstühle als auch des Materials Eisengarn, werden die technischen Merkmale des Freischwingers B 35 beschrieben. Außerdem sollen exemplarisch Möglichkeiten der restauratorischen und konservatorischen Behandlung aufgezeigt werden. Dies ist nur auf Basis naturwissenschaftlicher Untersuchungsmethoden möglich. Die Untersuchungen umfassen Röntgen- und RFA-Analysen des Stahlrohrs sowie REM/EDX, FTIR- und Vis-spektroskopische Untersuchungen des Eisengarngewebes. Ziel ist es, unterschiedliche Methoden der Trocken- und Nassreinigung für die Metallbestandteile sowie das Textil vergleichend zu testen.

Objektbeschreibung

Der Freischwinger B 35 wurde von der Firma Gebrüder Thonet AG produziert. Die genaue Datierung des vorliegenden Stuhls ist unklar, der Entwurf stammt jedoch aus den Jahren 1928/1929. Die verchromten Stahlrohre verlaufen von der Rückenlehne zur Sitzfläche, bilden darunter die tragenden Kufen und laufen als Armlehnen aus, welche mit Holzauflagen versehen sind. Als Schraubverbindungen wurden für die vordere und hintere Querstange jeweils 6-Kantkopfschrauben und für die Armlehnen Schlitzkopfschrauben verwendet. Der Spannbügel unterhalb der Sitzfläche ist nicht verschraubt. Die beigefarbene Textilbespannung aus Eisengarngewebe verbindet Sitzbereich und Rückenlehne zu einer durchgehenden Fläche (Abb. 1).

Es handelt sich bei dem Material Eisengarn um ein mit Stärke appretiertes und gewachstes Baumwollgarn, dessen Terminus den Glanz und die Stabilität vermitteln soll. Die textile Bespannung ist in Gleichgratköper 2/2 gewebt. Da es sich bei der Ober- und Unterkante des Gewebes um die Webkanten handelt, ist eine Webbreite entsprechend der Länge des Stuhlbezuges von 103,0 cm vorhanden. Der Webanfang sowie der Webabschluss liegen in den seitlich genähten Tunneln, durch welche die Stahlrohre zur Montage des Stuhls geschoben werden. Diese sind mit einer doppelten Nähmaschinennaht genäht.

Zustand

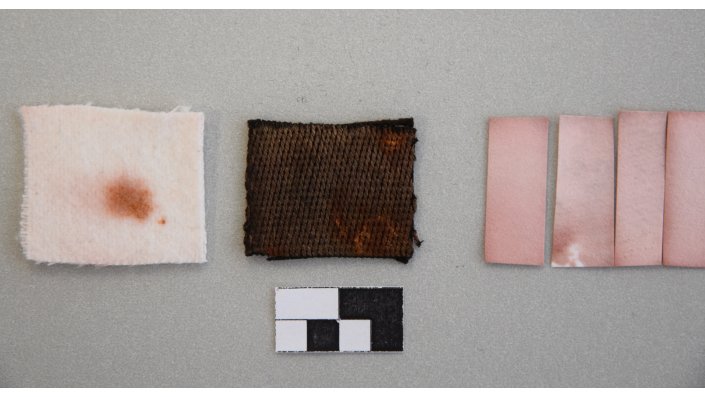

Am Stuhlgestell kam es aufgrund von Fehlstellen in der Verchromung zur Korrosion der freiliegenden Stahloberfläche. Ein Schadensphänomen, welches an vergleichbaren Stühlen häufig zu finden ist. Der metallische Überzug hebt sich blasenartig ab und die rostrote bis dunkelbraune Korrosion breitete sich an all jenen Bereichen im Stahlrohr aus, welche von der Stuhlbespannung abgedeckt wurden (Abb. 2). Das Gewebe wirkte als eine Art der Feuchtigkeitskompresse und die Korrosionsprodukte sind auf der Oberfläche als orangebraune Flecken erkennbar (Abb. 3). Aufgrund der in die Faser migrierten Eisenionen werden Abbauprozesse der Cellulose katalysiert.

Neben diesem zentralen Schadensbild sind am Gewebe vor Allem mechanische Schäden zu verzeichnen. Als direkte Nutzungsspuren des frei schwingenden Stuhls zählen die Fehlstellen an der seitlichen Außenkante der Tunnelnaht (Abb. 4). An dieser Stelle reibt das Stahlrohr der Armlehne beim Sitzen aufgrund einer leichten Deformation des Stuhlgestells am Eisengarngewebe.

Die Armauflagen aus Holz sind insgesamt in einem guten Erhaltungszustand. Die schwarze Lackbeschichtung ist nur in wenigen Bereichen partiell abgerieben bzw. abgeplatzt, sodass das helle Holz durchscheint.

Durchgeführte Untersuchungen

Die Materialuntersuchungen sollen einen Informationszugewinn bezüglich der Konstruktion des Stuhls (Röntgenuntersuchung), des Aufbaus des metallischen Überzugs (RFA), der Morphologie und Beschichtung der Fasern (REM/EDX, FTIR), der Untersuchung der Korrosionsprodukte (REM/EDX) und der Farbstoffklasse (Vis-spektroskopische Analyse) liefern.

- Röntgenuntersuchung

Mit Hilfe der Röntgenuntersuchung wurde die Position der zusätzlichen, von außen nicht sichtbaren, Steckverbindung aufgezeigt. Diese befindet sich an dem vorliegenden Stuhl mittig der Rückenlehne. Zu erkennen ist jeweils eine Steckhülse, einer innenliegenden Muffenverbindung, mit einer Länge von max. 15 cm. Schrauben oder Splinte waren in den dafür vorgesehenen Aussparungen im Stahlrohr nicht vorhanden. Diese Information ermöglichte es, den Stuhl im Anschluss an die Untersuchungen zu demontieren. - REM/EDX

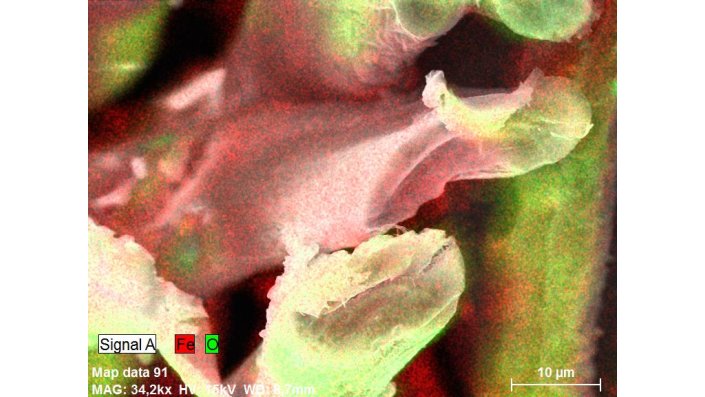

Die Untersuchungen am REM in Kombination mit der EDX-Analyse wurden durchgeführt, um zusätzliche Informationen zum Erhaltungszustand der Fasern sowie zur Lokalisierung der Korrosionsprodukte zu gewinnen. Hierfür wurden Proben der originalen Eisengarnbespannung und Proben von gealterten Vergleichsgeweben entnommen.1

Im Vergleich zwischen Kett- und Schussfäden zeigten sich leichte Unterschiede. Während die Oberfläche der Kettfäden auch aufgrund der Beschichtung insgesamt unebener und leicht zerklüftet erschien, wirkte die Faseroberfläche der unbeschichteten Schussfäden besonders glatt. Ein Mapping mit qualitativem Scan visualisierte an den Faserquerschnitten die Verteilung des Eisens, d.h. der Korrosionsprodukte (Abb. 5). Besonders an den Kettfäden des Original- und des Vergleichsgewebes zeigte sich eine flächige, gleichmäßig Verteilung der feinen und wenig kristallin erscheinenden Eisenkorrosionsprodukte. - RFA

Die Metallanalyse mit Hilfe der RFA lässt erste Aussagen zur Art des Stahlüberzuges zu. An den Messpunkten des Stuhlgestells wurden durchschnittlich 50-60 % Nickel, 25-35 % Eisen, 2-2,5 % Chrom und bis zu 1,3 % Kupfer gemessen. Es handelt sich damit um eine Variante der Verchromung, bei der unter dem dünnen Chromüberzug eine Nickel- und darunter eine Kupferschicht liegen. - FTIR

Die FTIR-Analyse der extrahierten Wachsbeschichtung eines Vergleichsgewebes brachte erste Erkenntnisse zu verwendeten Materialien in der Eisengarnproduktion.2 Das Spektrum zeigt, anhand von Vergleichen mit Spektren aus der Datenbank, eine Mischung aus Paraffinkomponenten und einer aromatischen Säure. Der Paraffin-Nachweis konnte aufgrund der großen Probenmenge nur an einem Vergleichsgewebe durchgeführt werden. Da die firmeneigene Herstellungsweise der Eisengarngewebe für die Stuhlbespannungen des B 35 jedoch in den vergangenen Jahren vermutlich nicht verändert wurde, lässt sich das Ergebnis auf das vorliegende Objekt übertragen. Damit sind beispielsweise Verseifungsreaktionen der Eisengarnbeschichtung mit den Metallbestandteilen des Stahlrohres auszuschließen. - Vis-Spektroskopie

Die Messungen erfolgten am Originalobjekt sowie an einer Vergleichsprobe aus Eisengarn und Referenzfarben aus einem Musterbuch. Anhand der Messkurve und der ersten Ableitung kann sicher gesagt werden, dass es sich am Originalobjekt um eine Färbung handelt und nicht um eine rein alterungsbedingte Vergilbung eines ungefärbten Gewebes. Eine genaue Identifizierung des Farbstoffes war jedoch aufgrund von fehlenden Referenzwerten nicht möglich. Die Farbstoffklasse lässt sich durch die wenig nassechten Eigenschaften und die zeitliche Einordnung Anfang des 20. Jh. näher eingrenzen. Da vermutet werden kann, dass es sich um einen frühen synthetischen Farbstoffe, möglicherweise einen Direktfarbstoff, handelt, wurden farblich entsprechende Proben eines Farbmusterbuches ebenfalls untersucht. Die gemessenen Werte ergaben jedoch keine Übereinstimmungen.

Restaurierungs- und Konservierungskonzept

Da die Korrosionsprodukte Abbaureaktionen an den Stahlrohren sowie am Gewebe beschleunigen, sollten diese möglichst vollständig entfernt werden. Für die Reinigung des Stahlrohres wurden daher verschiedene Methoden der Freilegung verglichen. Voraussetzung hierfür war die zuvor durchgeführte Demontage des Stuhls.

Bei der Reinigung des Gewebes ergaben sich mehrere Schwierigkeiten. Die Korrosionsprodukte befinden sich größtenteils auf der Innenseite der Stuhlbespannung. Ein Auftrennen der originalen Nähte ist jedoch auszuschließen. Um die in die Fasern eingewanderten Korrosionsprodukte lösen zu können, ist zudem eine nasschemische Reinigung mit Hilfe von Komplexbildnern oder Säuren notwendig. Jede wässrige Reinigung hätte aber das Ausbluten des wasserempfindlichen Farbstoffes zur Folge. Aus diesem Grund musste für die Nassreinigung des Gewebes eine möglichst kurzzeitige Behandlung gefunden werden.

Versuche zur Reinigung

In Testreihen an vergleichbar korrodierten Stahlrohren und Eisengarngeweben konnten erste Tendenzen zu geeigneten Reinigungsmethoden aufgezeigt werden. Anschließend wurden die gewonnen Erkenntnisse auf das Originalobjekt übertragen.

Die Versuche zur Freilegung der Stahlrohre zeigten, dass sich eine Laserreinigung zur Entfernung der aufliegenden Korrosionsprodukte besonders eignet. Diese Methode ermöglichte eine sichtbare Reinigung und den Erhalt der intakten Verchromung ohne weitere Risse oder Kratzer hinzuzufügen.

Als Verfahren der Trockenreinigung des Eisengarngewebes erwies sich die Feinstrahl-Methode mittels Airbrush und Arbocel®-Pulver als besonders effektiv. Die aufliegenden Korrosionsprodukte ließen sich mechanisch abtragen ohne die Gewebestruktur zu schädigen. Es folgten Versuche zur Nassreinigung mit Hilfe der Komplexbildner Na2-EDTA, DTPA, H BED und Oxalsäure. H BED wird von WOLBERS3 als besonders wirkungsvoll in der Bindung von Eisen beschrieben. Die Effektivität dieses, in der Restaurierung neuen, Komplexbildners wurde im Folgenden in unterschiedlichen Reinigungstestreihen ermittelt. Für eine bessere Vergleichbarkeit wurden alle Komplexbildner 0,1 molar mit einem pH-Wert von 7,5 angesetzt. Für die Oxalsäure ergibt sich aus der reduzierenden Wirkung eine 0,2 molare Ausgangskonzentration bei einem pH-Wert von 1,1.

In ersten Versuchsreihen wurden die Probegewebe vollständig mit der Reinigungslösung getränkt, bzw. die wässrige Lösung mit Hilfe von Löschkartonkompressen aufgegeben. Während die Komplexbildner Na2-EDTA und DTPA auch nach längerer Einwirkzeit keine sichtbare Entfernung der Korrosionsprodukte ermöglichten, zeigte sich bei der Behandlung mittels H BED eine sofortige Wirkung. Der H BED-Eisen-Komplex färbte sich dunkel rot und ließ sich teilweise ausspülen (Abb. 6). Dieser Prozess lief jedoch nur schrittweise ab, sodass eine Behandlung mit kurzzeitiger Einwirkdauer unter den gegeben Voraussetzungen nicht möglich ist. Die Folgen wären ein Ausbluten des Eisengarn-Farbstoffes und das Risiko den rotgefärbten H BED-Eisen-Komplex in das Gewebe zu spülen.

Die Versuche zur Entfernung der Korrosionsprodukte mittels 0,2 molarer Oxalsäure zeigten ebenfalls keinen ausreichenden Reinigungserfolg und die Konzentration der Oxalsäure wurde erst auf eine 5 %ige und anschließend auf eine 10 %ige Lösung erhöht. Auf diese Weise konnten die Korrosionsprodukte innerhalb von 2 Minuten vollständig entfernt werden. Um die am originalen Eisengarngewebe innenliegenden Korrosionsprodukte zu lösen, wurde als Hilfsmittel zur partiellen Reinigung eine mobile Niederdruckanlage in Form eines Plexiglasrohres mit einer ovalen Öffnung an der Spitze entwickelt, welches sich in den genähten Tunnel einführen lässt. Die von außen aufgegebene Flüssigkeit kann mit einer angeschlossenen Vakuumpumpe von innen abtransportiert werden.

Ergebnisse

Im Anschluss an die Vorversuche wurde die Nassreinigung des Eisengarngewebes mittels 10%iger Oxalsäure und der mobilen Niederdruckanlage auf das Originalobjekt übertragen. Hierfür wurde ein deutlich rostrot gefärbter Fleck auf der Rückseite der Stuhlbespannung ausgewählt. Die Korrosionsprodukte auf der Gewebeoberseite ließen sich deutlich reduzieren. Der Reinigungsversuch wurde an einer zweiten Stelle wiederholt und brachte ein ähnliches Ergebnis: Die partielle Nassreinigung zeigt zwar einen sichtbaren Reinigungserfolg, jedoch bleiben besonders im Gewebeinneren weiterhin Korrosionsprodukte zurück, welche innerhalb der kurzen Reinigungsdauer nicht gelöst werden konnten. Außerdem wurde an der Gewebeoberfläche eine leichte Aufhellung beobachtet, welche auf ein Herauslösen des Farbstoffes oder einer dunklen Verschmutzung hindeutet. Aus diesem Grund konnte die Nassreinigung nicht fortgesetzt werden, da durch die Oxalsäurebehandlung ein zu hohes Risiko bestand, Gewebe- und Faserschäden auszulösen. Eine vollständige Reinigung der Eisenoxide würde vermutlich mehrere Stunden dauern oder wäre nur in einem Reinigungsbad möglich, was aufgrund der Empfindlichkeit des Eisengarngewebes gegenüber Wasser nicht möglich ist.

Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Masterthesis wurden am Beispiel des Freischwingers B 35 von Marcel Breuer mehrere Themenschwerpunkte bearbeitet. Zum einen wurden die materialspezifischen Merkmale des Stuhls dokumentiert, zum anderen fand eine kunsthistorische Einordnung des Materials Eisengarn statt. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die Zustandsdokumentation und die Ausarbeitung eines Restaurierungs- und Konservierungskonzeptes zur Entfernung der Korrosionsprodukte. Da die Stahlrohre unterhalb der Stuhlbespannung stark korrodiert sind, konnten die Korrosionsprodukte in das Gewebe migrieren, wo sie als dunkle Flecken erkennbar sind. Versuchsreihen zeigten, dass für eine Freilegung der Stahloberfläche die Laserreinigung eine geeignete Methode darstellt. Als partielle Möglichkeit zur nasschemischen Reinigung der textilen Stuhlbespannung wurden die Komplexbildner Na2-EDTA, DTPA, H BED und Oxalsäure getestet. Mit Hilfe einer 10 %igen Oxalsäurelösung und einer mobilen Niederdruckanlage war es möglich, die Korrosionsprodukte auf der Gewebeoberseite zu reduzieren. Aufgrund von möglichen Gewebeschäden wurde jedoch auf eine Nassreinigung verzichtet und ausschließlich eine Trockenreinigung im Feinstrahlverfahren mittels Airbrush und Arbocel®-Pulver durchgeführt. Als präventive Maßnahmen wurden verschiedene Methoden des Korrosionsschutzes diskutiert. Hierzu zählen eine Wachsbeschichtung der Stahloberfläche, eine mögliche Folien-Trennschicht zwischen den Stahlrohren und der Stuhlbespannung sowie das Einstellen geeigneter klimatischer Lagerungsbedingungen.

Der Freischwinger B 35 von Marcel Breuer verdeutlicht die komplexen Prozesse bei einem materialkombinierten Objekt. Im Rahmen der Masterthesis ließen sich die Fragestellungen zur Reinigung des Eisengarngewebes nicht umfassend lösen. Die Überlegungen zur restauratorischen Behandlung müssen weitergeführt werden, um die Stahlrohrstühle als Symbol der Moderne in ihrer Gesamtheit erhalten zu können.

Verwendete Materialien

- Feinstrahlpulver: Arbocel® BWW40

- Komplexbildner: DTPA, H BED

Endnoten

| 1 Es handelt sich um ein Gewebe aus Eisengarn der Firma TECTA, welches als Bespannung eines historischen Stahlrohrstuhls diente. Um die Prozesse der Korrosion nachvollziehen zu können, wurde das Vergleichsgewebe über mehrere Monate mittels korrodierten Eisenpartikeln eines Stahlschwammes künstlich gealtert. |

| 2 Extraktionsmethode der Beschichtung des Probegewebes: Fasern des Eisengarngewebes der Firma TECTA wurden für 30 Minuten in Toluen gegeben und die Lösung anschließend filtriert. Nach dem Eindampfen des Lösungsmittels konnte der Rückstand untersucht werden. |

| 3 New Methods of Cleaning Textiles with Richard Wolbers, Workshop in Berlin 2013. |

Prüfer

1. Pürfer: Dr. Anne Sicken

2. Prüfer: Prof. Dr. Annemarie Stauffer

Laufzeit

2014-2015

August 2015