Konservierung und Restaurierung der „Donna velata“ von Cesare Lapini

Die Büste "Donna velata" des italienischen Bildhauers Cesare Lapini wurde im Rahmen eines studentischen Projekts über drei Fachsemester hinweg bearbeitet. Nach Abschluss des Projekts bietet die Büste mitsamt Sockel nun eine beispielhafte Lösung für Restaurierungsprojekte mit technischen und statischen Herausforderungen.

Bildergalerie

0 / 0

0 / 0

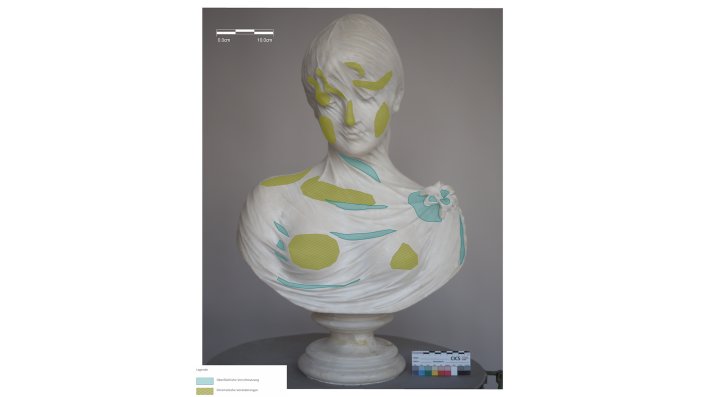

Kartierung der oberflächlichen Verschmutzungen und der Chromatischen Veränderungen auf der Marmorbüste mit Metigo-Map (Bild: Karoline Reck)

0 / 0

0 / 0

Untersuchungsaufbau für die Ultraschallmessungen an der "Donna velata" (Bild: Niklas Underwood)

Das Studienprojekt auf einen Blick

| Kategorie | Beschreibung |

|---|---|

| Projekttitel | Konservierung und Restaurierung der „Donna velata“ von Cesare Lapini |

| Projektleitung | Prof. Dr. Peter Kozub, Niklas Underwood M.A. |

| Ausführende Studentin | Karoline Reck |

| Fakultät | Fakultät für Kulturwissenschaften |

| Institut | CICS - Cologne Institute of Conservation Sciences Institut für Restaurierungs- und Konservierungswissenschaft |

| Projektpartnerin | LETTER Stiftung Website |

| Laufzeit | September 2022 – Februar 2024 |

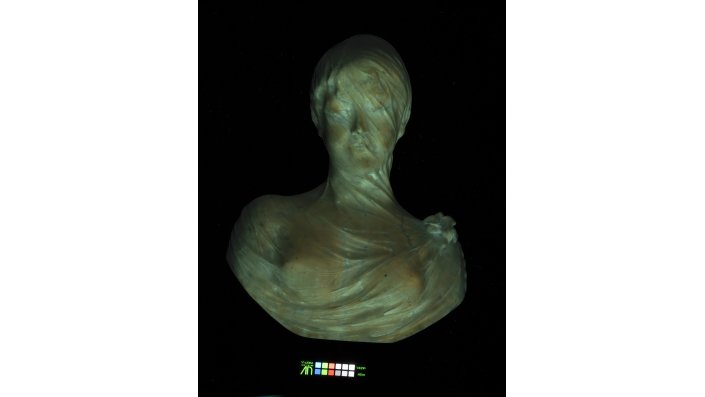

Die Büste „Donna velata“ des italienischen Bildhauers Cesare Lapini wurde 1901 in Florenz gefertigt und 2016 von der LETTER Stiftung erworben und anschließend zur Restaurierung an das CICS übergeben.

Die Stiftung hat ihren Sitz in Köln und konzentriert sich in ihrer Sammlung vorwiegend auf Kleinreliefs, Druckgrafiken und insbesondere auf bildhauerische Werke des 19. und 20. Jahrhunderts. Unter Letzteres fällt auch die neoklassizistische Marmorbüste mitsamt Alabastersockel, die in ihrem Erscheinungsbild die alten Darstellungstraditionen antiker und christlicher Ikonen-Kunst aufgreift.

Bei der Büste handelt es sich um eine Replik, die neben den vier weiteren, auf dem Kunstmarkt existierenden Büsten mit dem gleichen Maß, Material und Aussehen in der Werkstatt von Cesare Lapini hergestellt wurde.

Im 19. Jahrhundert war Arbeitsteilung in Bildhauerwerkstätten üblich: Gehilfen führten vorbereitende Arbeiten aus, während der Künstler abschließend Hand anlegte. Dank Reproduktionsmethoden wie der Punktiermaschine konnten präzise Kopien, wie die „Donna velata“ von Modellen erstellt werden. Ein Merkmal, was die Büsten voneinander unterscheidet, sind die Sockel, auf denen sie stehen. Für die Büste „Donna velata“ wurde ein Sockel aus Alabaster gewählt, ein Material, das wegen seiner geringen Härte eher selten als Sockelgestein ausgewählt wird. Dies sollte sich im Laufe des Projekts als besonders problematisch herausstellen.

Während die Marmorbüste nur oberflächliche Risse, kleinere Fehlstellen und Stoßschäden aufwies, zeigte der Sockel deutliche tiefergehende Risse und Spuren früherer Restaurierungsmaßnahmen: Sichtbare Klebstoffreste sollten das weiterhin bestehende Risssystem stabilisieren. Zudem war das gesamte Objekt von einer Staub- und Schmutzschicht bedeckt.

Eine mikroskopische Untersuchung der Büste ergab, dass an erhabenen Stellen eine geschliffene und polierte Oberfläche vorhanden ist, die von einem gelblichen Schleier begleitet wird. Unter UV-Fluoreszenz zeigte sich, dass es sich vermutlich um eine Wachspolitur handelt. Diese wurde ausschließlich an den erhabenen Stellen der Oberfläche nachgewiesen und als erhaltungswürdig eingestuft.

Auch das Zustandsphänomen der Rissbildung im Marmor wurde mithilfe der bewährten Ultraschalldiagnostik untersucht. Dabei werden Schallwellen durch das Objekt geleitet, und die gemessene Durchlaufzeit liefert Hinweise auf die Intaktheit des Materials. Die Schallwellengeschwindigkeit, berechnet aus Zeit und Strecke, zeigt durch niedrigere Werte Inhomogenitäten im Stein und mögliche Schwachstellen auf. Diese Methode, gestützt auf wissenschaftliche Referenzwerte, ermöglicht eine Beurteilung des Objektzustands. Die Analyse ergab, dass die Risse kein Schädigungspotenzial aufweisen.

Anders verhielt es sich bei den Rissen im Alabaster. Diese wurden vermutlich durch mechanische Spannungen verursacht, die aus der alten Verbindung von Sockel und Büste resultierten. Die Risse stellen nicht nur eine ästhetische Beeinträchtigung dar, sondern auch eine strukturelle Gefahr. Daher war das Entfernen der spröden Klebstoffreste und das erneute Verschließen der Risse essenziell, um die Stabilität des Sockels zu sichern und das Objekt wieder sicher aufrecht darauf positionieren zu können.

Die konservatorische und restauratorische Zielsetzung für die „Donna velata“ basiert auf der Erhaltung des originalen Bestands. Das Ziel war es, störende Prozesse zu stoppen, den ästhetischen Wert zu wahren und die Büste wieder sicher auf ihren Sockel zu setzen. Der Maßnahmenkatalog umfasste mehrere Schritte: die Reinigung des Objekts, die Trennung von Büste und Sockel, die Entfernung der Klebstoffe und die Neuverklebung der Risse im Alabaster. Hinzukommt eine Stützkonstruktion, um den sicheren Stand der Büste auf dem Sockel langfristig gewährleisten zu können.

Der Sockel konnte zunächst problemlos von der Büste getrennt werden. Das Verbindungsstück, ein dünnes Metallrohr mit Gipsfüllung, sowie alte Gipsklebungen wurden mit einem Skalpell entfernt.

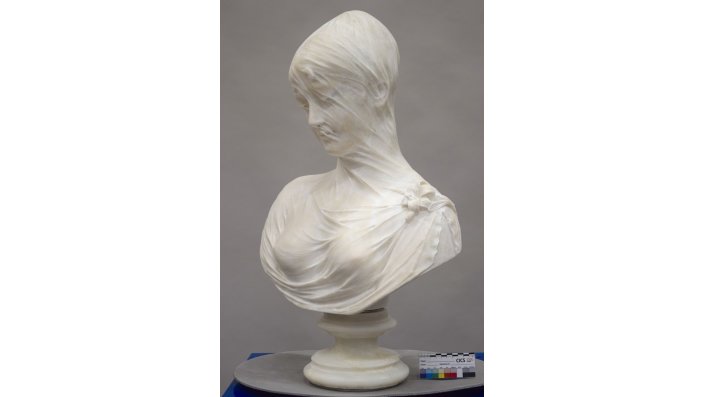

Die ästhetische Wirkung von Marmor und Alabaster wurde bei einer Reinigung mithilfe eines oberflächenschonenden Mikrodampfstrahlverfahrens wiederhergestellt. Die störenden alten Klebstoffe am Sockel, bestehend aus Cellulosenitrat und Alkydharz, wurden mit Aceton-Kompressen und mechanisch mit einem Skalpell entfernt. Die Risse im Sockel wurden anschließend mit Steinersatzstoffen verschlossen, die die Transluzenz und Farbtreue des Alabasters nachahmen. Als Klebstoff diente das UV-beständige und nicht vergilbende Acrylharz Paraloid B-72. Für die strukturelle Angleichung wurde die Klebstoffmasse mit Marmormehl und Alabastermehl als Zuschlagstoff versetzt.

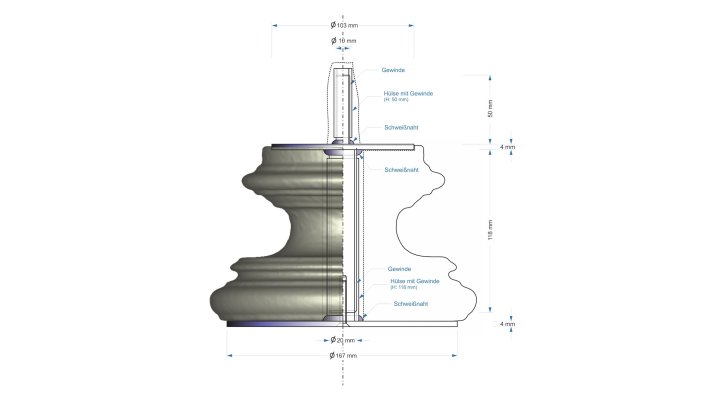

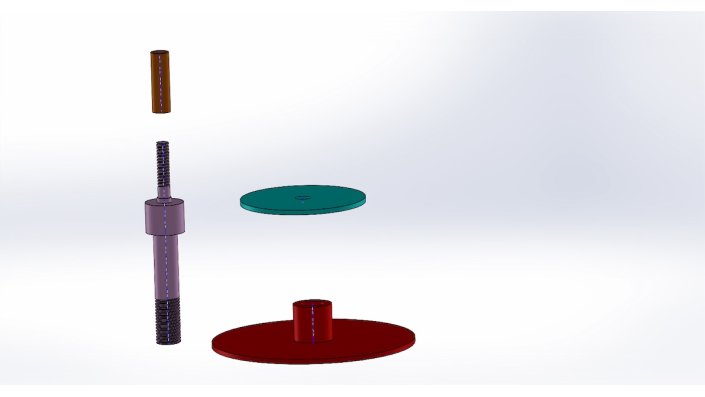

Die Verwendung einer speziellen Stützkonstruktion aus rostfreiem Edelstahl, die das Gewicht der Büste trägt, ohne den Sockel weiter zu belasten, war die wesentliche Innovation des Restaurierungsprojekts.

Die Konstruktion, basierend auf präzisen 3D-Scans von Büste und Sockel, ist maßgefertigt, unsichtbar und ermöglicht durch einen Steck- und Schraubmechanismus eine reversible Trennung der Büste vom Sockel, sowie das Drehen der Büste. Dieses Stützgerüst ist nun in der Lage, das Gewicht der Büste aufzunehmen und den Alabastersockel komplett zu entlasten. Gleichzeitig bleibt sie durch ihre maßgefertigte Anfertigung für den Betrachtenden im inneren des Sockels unsichtbar und schränkt somit die Wahrnehmbarkeit des Objekts in keiner Weise ein. Diese Stützkonstruktion wurde von Thomas Schwan in der Zentralwerkstatt Maschinenbau der TH Köln nach einer Konstruktionszeichnung von Prof. Dr. Peter Kozub angefertigt.

Die Neumontage von Büste und Sockel beinhaltete einen destruktiven Eingriff in Form von Bohrungen, um die neue Stützkonstruktion zu integrieren. Hierbei wurden die alten Bohrlöcher in Büste und Sockel aufgenommen und um wenige Millimeter erweitert. Abschließend konnte die Hülse der Stützkonstruktion in der Büste mit Epoxidharz verklebt werden und diese mit dem Sockel wieder erfolgreich zusammengefügt werden.

Die Büste präsentiert sich nun mit einer gereinigten und ästhetisch geschlossenen Oberfläche. Dank der innovativen Stützkonstruktion konnte der Sockel erhalten werden, und die Büste ist zukünftig flexibel montierbar, ganz im Sinne der Zielsetzung.

Für die zukünftige Lagerung im Depot der LETTER Stiftung sind Schutzmaßnahmen vorgesehen, einschließlich der Aufrechterhaltung eines stabilen Klimas. Außerdem wird die Verwendung einer schützenden Verpackung aus Hostaphanfolie in Betracht gezogen.

Januar 2025